ども なかちゃんです

今回は『仕事/キャリア』についてお話します

『仕事』といっても様々ありますが「自分に合った仕事って何だろう?」と思った事などありませんか?

または、お子さんの就職活動を見守る中で「うちの子はどんな仕事が向いてるのかしら?」と考えたことなどはないでしょうか

この他にも、自分が本当にやりたい仕事や、世の中にはどんな仕事があるのかなどを知りたい時『カード』を使った自己理解と仕事理解の方法があります

小中学生から中高年の大人まで、幅広く使える手軽なツールなので、こちらで紹介してみたいと思います♫

これから就職や転職を考えている方、あるいは定年後も働きたいと思っている方も、人生の棚卸しのひとつとしてご参考になれば幸いです

自分に合った仕事とは?

仕事/キャリアとは?

『仕事』というと、お給料という対価をもらう労働や、収益から報酬を手に入れるための事業などをイメージするでしょうか

現在学生の方以外は、もちろん働きながら学校に通っている学生さんもいると思いますが、何らかの『仕事』をして生活しているかと思います

「わたしは専業主婦だから」

「もう年金暮らしだから」

と、お金を受け取るような『仕事』はしていないと思った方もいるかもしれませんね

それでも、日々掃除洗濯などの『家事』をしたり、自治会などで『地域活動』をされている方もいるのではないでしょうか

また『キャリア』と聞くと、一般的には経歴・職歴・履歴・専門性などをイメージされるので、ものすごい成果を挙げた経歴のみを示すように感じるかもしれません

もともと『キャリア(career)』は中世ラテン語の「車道」を起源としていて、英語では競馬場や競技場におけるコースやそのトラック(行路、足跡)を意味するものだったそうです

そこから、人がたどる行路やその足跡、経歴、遍歴なども意味するようになり、特別な訓練を要する職業や生涯の仕事、職業上の出世や成功を表すようになったという経緯があります

キャリア研究の第一人者と言われるスーパーという理論家は、『キャリア』を次のように表現しています

自己発達の全体の中で、

労働への個人の関与として表現される

職業と、

人生の他の役割との連鎖

人生全体の中では、外で働く職業を持つ時期もあれば、専業主婦として家事に従事する役割を担う時期もあったりします

あるいは、ボランティア活動などで誰かの力になったり、定年後自治会の役員という役割を持って地域に貢献したりすることもあるでしょう

全てが前進する人生の一連の過程であり、(できるだけ)主体的に選び、意思決定を繰り返すことで積み重なっていくものなのです

積み上げた知識と経験がその人を形作っています

専業主婦の方も年金生活者の方も、今日まで身につけた『キャリア』に対して、ぜひ誇りを持ってほしいと思います

仕事選びのステップ

仕事選びで大切な気持ちとは?

では果たして、これまでやってきた『仕事』は本当に自分に合っていたのでしょうか?

今は大学もキャリア支援が充実しているので、個別相談を受けながら、自分に合った業種や職種を “仕事を始める前に” 考えることができます

何なら小学校からキャリア教育は始まっています

なかちゃん含め、手厚いサポートがなかった世代の多くは「この仕事、自分に合ってるのかな」と、“仕事を始めてから” 考えていました

もちろん、サポートを受けられた近年の学生さんであっても、実際に働いてみると

「なんか違う…」となることもあります

これを

リアリティショックと言います

ましてや、家庭の事情や会社の倒産で退職を余儀なくされた場合などは、次の仕事を選ぶ際、その時の状況に合わせて決めなければならず、望んだ業務や条件(雇用形態や就業時間など)で働けるとは限りません

そうなると、それまでのスキルや経験を活かすことはできず、働くことが苦しくなってしまいます

そこで、苦しい状況にあっても大切になってくるのが、その仕事に対する『納得感』です

これは

今はこの状況だから受け入れよう

でも本来自分は〇〇が得意だから

いつかは実現しよう!

という気持ちです

たとえ今やっている仕事に不満があっても、そこにいる意味や目的、将来の自分を見据えて納得できているかどうかということが大切です

それでは、そうなるために必要なステップを見ていきましょう

仕事選びのステップ

仕事を選ぶ時にたどるステップがこちら ↓

1)自己理解

2)仕事理解

3)啓発的経験

4)意思決定

5)方策の実行

6)新たな仕事への適応

これは、就職・求職活動はもちろん、実際に就業したあとに訪れる企業内での配転や昇進についても当てはまるので、職業人として働いている間は1~6をサイクルとして継続していきます

例えば、会社で異動命令があったとします

その場合の内容は次のようになるでしょう

1)自己理解

今の自分が持っている知識やスキルの棚卸し

2)仕事理解

与えられた業務内容の理解

3)啓発的経験

業務遂行のための経験(研修など)を積む

4)意思決定

1~3で能力・適正・経験を分析し決定

5)方策の実行

業務を実行する

6)新たな仕事への適応

適応状態を点検する(1~6を繰り返す)

現実的には、異動命令が出てこのステップをじっくり進められることはほぼないでしょうね…

いきなり「来月から営業ね」とか「辞めた人のところに来週から入ってよ」など、有無を言わさず異動させられることは、雇われの身であればよくあることです

なので常日頃大切になってくるのが『納得感』で、それを得るためには第一ステップの『自己理解』をしておくことが重要になります

自分はどんなことに興味があり、得意なこと、苦手なことはどんなことで、将来どうなりたいのか…自分自身が自分を理解していないと、人生の舵(かじ)を他の人に奪われてしまいます

言われるがままに流されていると「なんで今ここにいるんだっけ?」と、迷子になってしまいます

・今自分はどこに立っているのか

・目の前の山を登るにはどんな道具がいるのか

・次の分かれ道でどの方向に進んでいきたいのか

これらを自分で見極め選択していくためにも、じっくり自分と向き合う時間を作りましょう

仕事選びのステップを踏むことで『職業人生』がより豊かになってもらえればと思います

カードを使った自己理解と仕事理解の方法

将来の仕事(職業や職務など)を選び、実践していくのは自分自身です

そのためには「今、ここでの自分自身」の能力や適性、人生観や信念などについても洞察し、把握しておくことが大切になります

それが、仕事を選ぶ際の基盤となります

ここからは、第1ステップの自己理解と、第2ステップの仕事理解を同時に進めることができる、簡単なツールをご紹介しましょう

カードとは?

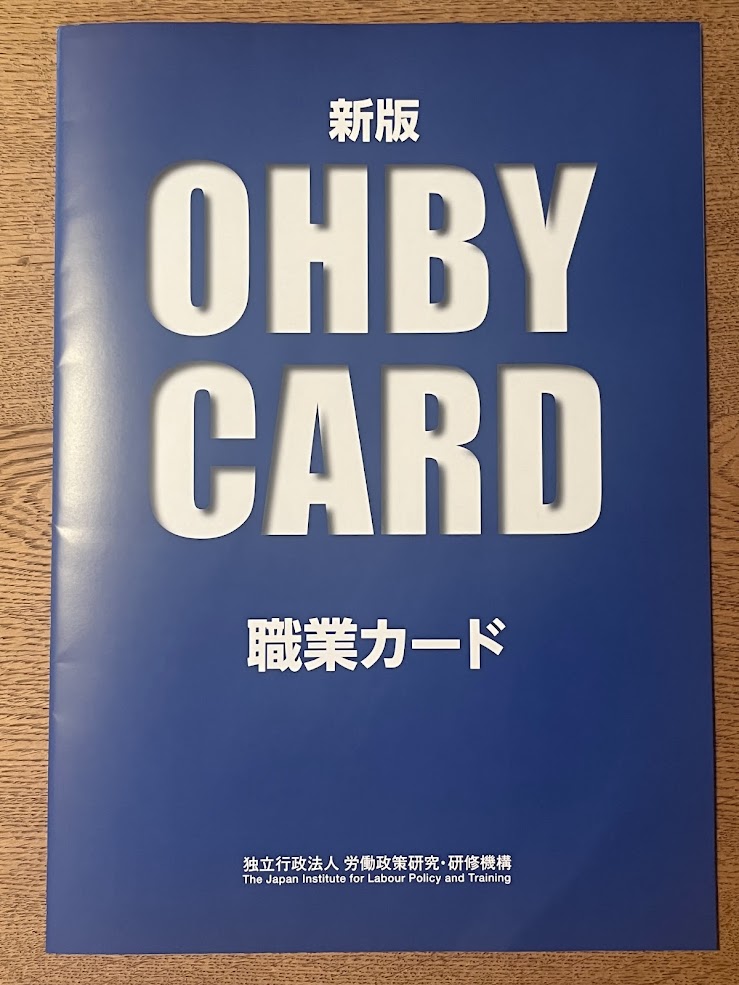

今回ご紹介するカードは

『OHBY(オービィ)カード』というものです

これは、独立行政法人 労働政策研究・研修機構が開発した『カード式職業情報ツール』で、昨年改訂版が発行されました

「OHBYカード」は、カード式の職業情報ツールです。カードを分類したり、並べ替えたりといった作業をすることで、自分の職業興味を知り、関心のある職業やこれまで知らなかった職業を知ることができます。収録職業は48個と少ないですが、トランプにいろいろな遊び方があるように、様々な活用ができます。

引用:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「新版OHBYカード」

このカードは以下のような特徴があります

- カードの取り扱いが容易である

- イラストを用いたものである

- 多様な目的、対象者で使用できる

- 職業理解と自己理解を同時に深められる

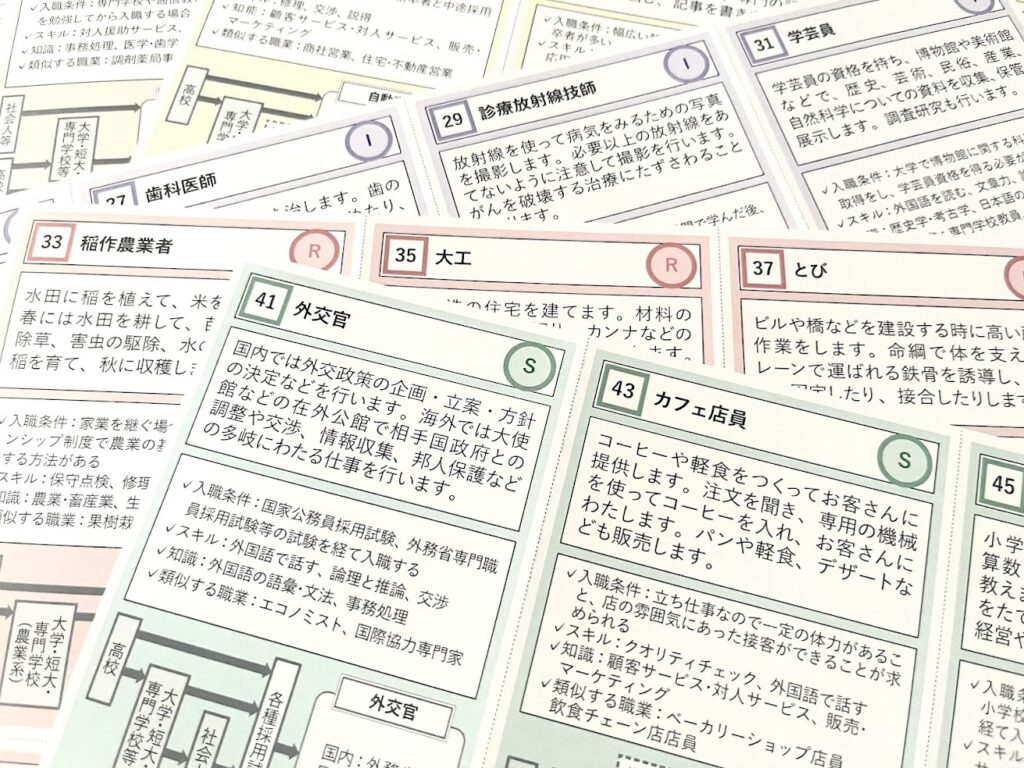

オモテ面には、イラストが描かれています

そしてウラ面には、それぞれの仕事についての説明や『領域』に分けての色付けもされています

『領域』というのは、職業に対する興味を6つに分けたものです

R 現実的領域(運転・操作タイプ)

I 研究的領域(研究・調査タイプ)

A 芸術的領域(芸術・芸能タイプ)

S 社会的領域(対人・サービスタイプ)

E 企業的領域(企画・管理タイプ)

C 慣習的領域(事務・会計タイプ)

略して「リアセック」と呼びます

職業も時代とともに様変わりしたため、内容はもちろんイラストも刷新されて、17年前の旧版より少しだけ “御上(おかみ)感” は軽減された気がします(笑

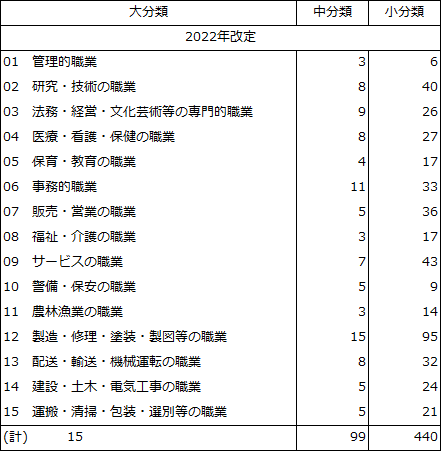

ちなみに、実際の職業分類は大・中・小に分かれ、その総数は440にもなります!(汗

第5回改定厚生労働省編職業分類

職業分類表 改定の経緯とその内容

これらすべてを理解して自分が望む仕事を選ぶのは、ちょっと大変ですよね…

なのでそれぞれの領域から8種類抜粋して48個に絞り、児童・生徒から若者、中高年など様々な年齢にも理解しやすいように設計されたのが、この『OHBYカード』です

もちろん、自己理解を進める方法(アセスメント・ツール)はこの他にも様々あり、より正確に把握したいのなら、大学のキャリアセンターやハローワークなどで、キャリアコンサルタントやキャリアコンサルティング技能士など国家資格を持つ指導者のもと受けることができます

とは言え「そこまで本格的には必要ないなぁ」「ちょっと興味本位で…」など手軽に自己分析したいなら、このカードはオススメです♫

カードの使い方

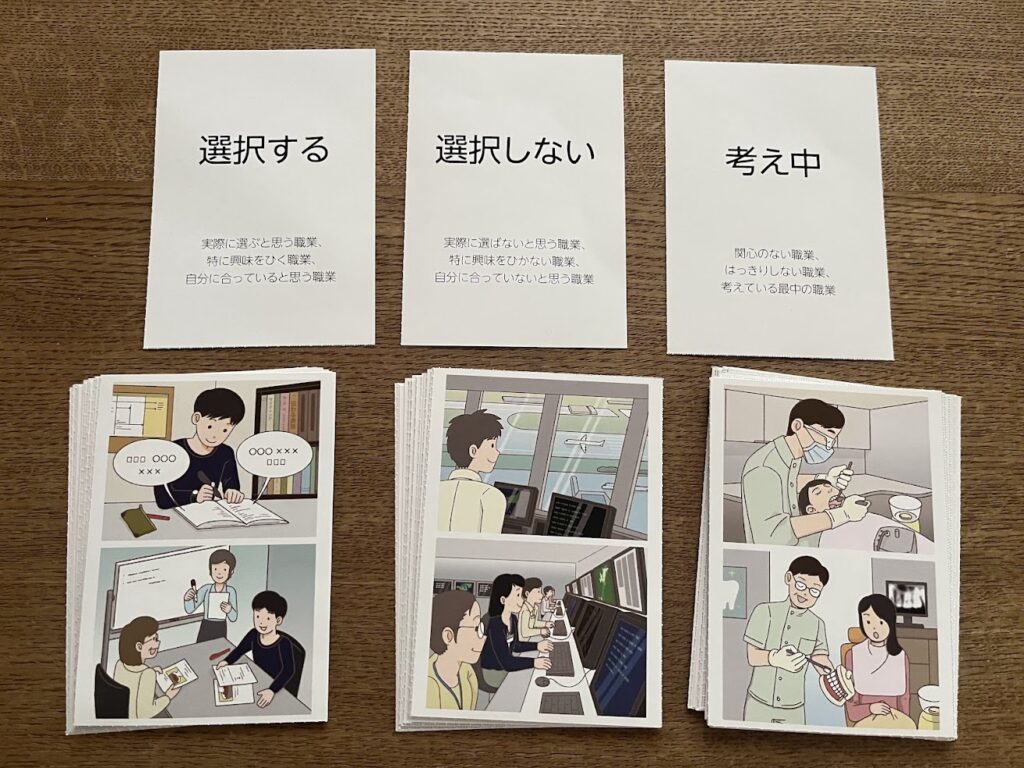

『OHBYカード』は簡単な「3つのセッション」で進めていくので、使い方は難しくありません

セッション1

まず、48枚のカードのオモテ面のイラストを見ながら「選択する」/「選択しない」/「考え中」の3つに分けることから始めます

セッション2

次に「選択しない」つまり、その職業を選ばない理由を考えて、似たものをさらにグループ分けしていき、ウラ面の説明を見ながら色分けなどもしていきます

セッション3

そして最後に「選択する」つまり、興味を持った職業の中で最も好きだと思った5つを順位付けし、同じようにウラ面の説明を見ながら色分けなどをする中で、自分がどんな領域の仕事に興味を持ったのかを確認していくのです

ちなみに「考え中」については、「選択する」/「選択しない」の状況によって指導者がフォローします

結果から得られること

このセッションだけでも自己理解は進みます

ですが大切なのは、この前後で行うワークシートを使った『見える化』です

10年前と今とでは興味を持つ対象が変わっていませんか?これからも変わる可能性はあるし、それは自然な流れではないでしょうか

ですから「今、ここでの自分自身」を目で見てわかる形で確認することで、自己理解が進みます

そして、カードウラ面に書かれた仕事内容や領域を知ることで、仕事理解が深まります

カードを使う前には漠然として見えなかった自分のことが、使った後には輪郭を持って見えてくるのではないかと思います

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回は「自分に合った仕事とはなんだろう?」ということを、カードを使った自己理解と仕事理解を進める方法をご紹介しました

以下まとめます

『キャリア』とは、家事や地域活動、ボランティア活動を含めた職業選択の一連の過程であり、その役割などから得たスキルや経験の積み重ね

仕事選びで大切な気持ちは『納得感』

仕事選びのステップ

1)自己理解

2)仕事理解

3)啓発的経験

4)意思決定

5)方策の実行

6)新たな仕事への適応

『OHBYカード』は、自己理解と仕事理解を同時に深められるカード式の職業情報ツール

『OHBYカード』は、3つのセッションとその前後で行うワークシートで構成される

やってみたいなぁなど興味が湧きましたら、ぜひこちらからご予約ください

最後までご覧いただきありがとうございました!